虫歯は自然に治ることがない病気です。そのため活動性の高い虫歯の部分を取り除き、その欠損の大きさに応じてさまざまな修復材料や被せ物・詰め物により、歯の機能と見た目を回復させる治療を行います。

深くまで進行した虫歯では、残った歯の面積が小さく修復治療や被せ物の治療が難しいため、残念ながら抜歯が必要となるケースもあります。

虫歯は早期発見・早期治療により、歯を削る量を最小限に抑え、治療期間の短縮や費用の軽減ができます。少しでも気になる症状がありましたら、いつでもご相談ください。

温かいものや冷たいものがしみる、噛む時に痛む、何もしなくても痛む、デンタルフロスが引っかかる、食べ物が挟まる、舌で触れた際にざらつく、違和感がある、歯の色が変わった

症状が現れていない場合でも虫歯は進行します(特に神経を失った歯)。そのため、定期的な検診の受診が最も重要です。

虫歯の発生原因は、お口の中の細菌が糖分をエネルギー源として酸を作り出し、この酸により歯が溶かされることです。

毎日の適切な歯磨きや、デンタルフロス、歯間ブラシなどの補助的な清掃用具の使用が重要なポイントです。洗口剤の併用も効果的です。

洗濯機の背面などに汚れが蓄積しやすいように、歯並びが悪いことで虫歯のリスクも高まります。また、遺伝的な要因(唾液の性質など)により個人差があり、清掃方法も変わってきます。

当院の歯科衛生士にお気軽にご相談ください。

当院では、MI(Minimal Intervention:最小侵襲)治療を基本方針とし、痛みに対して最大限の配慮を行うことで、皆さんが治療完了まで安心して通院できるようさまざまな取り組みを行っています。

患者さんの緊張を少しでも和らげるよう、また体調不良がないかどうか、常に配慮して診療を進めています。

針を刺す時の痛みを軽減するため表面麻酔を使用し、注入速度をゆっくりとコントロールできる痛みの少ない電動注射器により、麻酔時の不快感を軽減します。

神経(歯髄)は、歯にトラブルが生じた際に痛みの信号を脳に伝えたり、歯に栄養を供給することで、しなやかで折れにくい歯を維持する役割を担っています。

神経を除去するということは、歯が枯れ木のような状態となり、色は暗くなり、歯質は脆くなり折れやすくなります。ひび割れが発生すると、その部位により保存が困難となる場合があります。

感染により壊死した場合などを除き、当院では可能な限り神経を保存することが、歯の長期保存につながる重要な要因の一つとして注力しています。

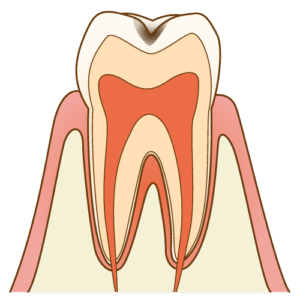

虫歯が最表層のエナメル質に限局しており、実質的な欠損がない状態です。この段階では、まだ再石灰化(自然に修復される)が期待できることが多く、削らずにフッ素配合ペーストの塗布などで経過観察を行います。

虫歯が最表層のエナメル質に限局している状態です。この段階では実際の虫歯よりも大きく削らないと治療ができないため、削らずにフッ素配合ペーストの塗布などで経過観察を行います。適切な歯磨きなどのメンテナンスが重要です。

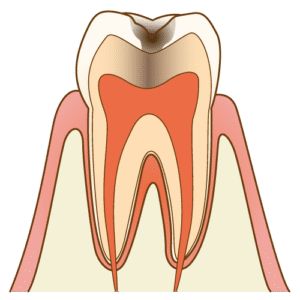

虫歯が第二層の象牙質まで進行している状態です。この層まで達すると、再石灰化は期待できず、う蝕検知液を使用して感染した歯質を除去し、その大きさや噛み合わせの力の状況により、コンポジットレジン充填(白い詰め物)や被せ物の治療(型取りを行い、インレーやクラウンを装着)により修復します。

虫歯の深さにより、痛みや食べ物の挟まりなどの不快な症状が出現することが多くなります。虫歯が神経に到達する前にこの段階で進行を阻止することが重要です。

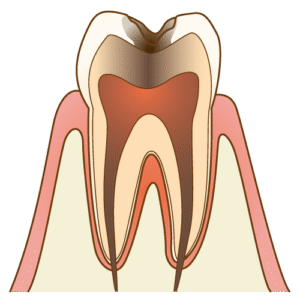

感染が歯髄腔と呼ばれる神経のある空間まで到達した状態です。激しい痛みや、夜間の痛みなどを伴うことが多くなります。

感染した歯髄を除去し、根管内を無菌化させる必要があります。

歯髄のない歯は、脆くて折れやすくなるため支台築造で補強して、クラウンを装着する必要があります。また、歯髄を除去すると歯の寿命が短くなります。そのためこの状態になる前の治療・メンテナンスが重要です。

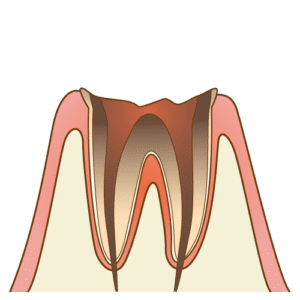

歯冠部が消失し、歯根のみが残った状態です。歯髄は壊死した状態のため、激しい痛みは消失しますが、周囲に膿瘍が形成されると、腫れや鈍い痛みが出現することがあります。

感染源を除去しなければなりません。進行程度によりますが通常は抜歯となることが多くなります。ただし状態により根管治療を行って保存を試みることもあります。可能な限り抜歯を回避できるよう早期の治療が必要であり、当院でも可能な限り抜歯を回避して歯を保存する努力をしています。

虫歯治療において最も重要なことは予防と早期発見です。当院では患者さんの歯を可能な限り長期間保存できるよう、MI治療の理念に基づいた低侵襲な治療を心がけています。少しでも気になる症状がありましたら、お早めに当院までご相談ください。