根管治療は、主に2つの種類に分類されます。

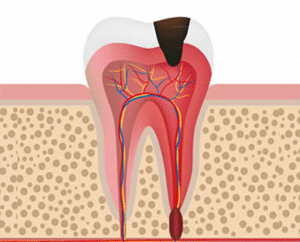

抜髄治療とは、虫歯の細菌が歯髄に到達したり、歯に亀裂が生じた場合、生体組織である歯髄は感染により炎症を起こしたり壊死してしまうため、歯髄を除去する必要がある治療です。

感染根管とは、根管内に増殖した細菌が膿瘍となり歯根尖から流出し、周囲組織に拡散し、歯を支持している骨組織を破壊してしまう状態を指します。多くは過去に根管治療を行なった歯の再感染により起こります。

歯髄が壊死した状態で放置した場合、過去の不完全な根管治療による感染の再発、適合性の悪い補綴物の隙間から虫歯が発生し根管内に細菌感染が拡大した場合、元々状態が悪化し難治性となってしまった場合など、原因は多岐にわたります。

抜歯が必要と診断された方、治療を受けても違和感が消失しない方、確実な診断と説明、丁寧な治療を希望される方にお勧めいたします。

適応症例であれば、基本的に根管治療をお勧めいたします。ただし、根管治療を実施しても近い将来に歯の喪失の可能性が高いケースも存在します。根管治療の実施については、患者様とご相談の上で決定いたします。

歯根のみであっても、「ご自身の歯」を保存できれば、そこに補綴物を装着して審美性・機能性を回復させることができます。

抜歯後に義歯・ブリッジ・インプラントを実施するケースと比較すると、口腔の健康損失を抑制できると言えます。しっかりと咀嚼することができますし、精神的な面でも「ご自身の歯」であることは、喜ばしいことです。

歯髄と炎症を除去することで、疼痛が消失します。疼痛が消失することで、日常生活におけるストレスが軽減されます。

虫歯にならないことが最良ですが、虫歯が発生してしまった場合は、可能な限り早期に治療を受けましょう。

疼痛が強い場合は鎮痛剤を服用いたします。また、治療中の歯は安静にしておく必要があるため、咬合しないよう注意してください。

処置後すぐに同じ歯で咬合すると、疼痛や腫脹により治癒が阻害されることがありますので、数日間は反対側の歯を中心にお食事されることをお勧めいたします。

再根管治療が必要となる場合

過去に歯髄を除去した歯の根管が再感染を起こし、再治療が必要となることがあります。

まず通常の根管治療を実施し、以前の処置による歯の穿孔(骨組織の深部で穿孔している)などが原因である場合、MTAセメントなどを使用して同部位を緊密に封鎖したり、場合により外科的な処置を実施することもあります。

また感染により歯を支持する骨組織が大幅に破壊され、治癒の見込みが期待できず、隣接歯を支持する骨組織までも破壊してしまうような場合は、残念ながら抜歯となってしまうこともあります。

歯根の本数、歯の形態、その歯が細菌感染しているか、どの根が感染しており、他の根は感染していないか、そして何より その歯が「治療により改善するかどうか」を診断で見極めます。

再治療、再根管治療の場合、少なからず歯にはダメージを与えるため、治療を実施することで歯が保存できるか否か(歯の寿命が短縮するか否か)の診断を重要視します。あくまで歯を保存して咀嚼していただくという目標が根底にあります。

まずは「可能な限り抜髄を避ける」「可能な限り歯髄を保存する」方法を検討いたします。歯髄が保存可能であれば、別途ご紹介している歯髄温存療法(間接覆髄)や直接覆髄などで対応し、極力歯髄を保存する方法を選択いたします。

まず問診、口腔内検査を実施し患歯の特定を行います。その後、X線撮影を実施し現在の状態を総合的に判断し、治療が必要と診断すれば治療を実施いたします。それでもなお検査が必要な場合はCT撮影を実施し、歯根の状態をより精密に確認いたします。術前の診査診断が治療成功の鍵を握るため、当院では非常に重要視しております。

細菌に感染した歯髄を除去する治療により、歯内の細菌数を段階的に減少させてまいります。このとき、歯を必要以上に削除しないよう細心の注意を払います。

この機械的清掃こそが根管治療の細菌数減少のために最も重要になります。器具の滅菌や、根管形態を保存して清掃するための器具、拡大鏡などを使用して治療いたします。

歯科医療は日進月歩でこれら器具の進化は本当に著しいものがあります。患者様に最新で最良の医療を受けていただくために、常日頃から情報収集し、研鑽を積んでおります。

また根管内を清拭する方法の第二として根管洗浄があります。複雑な形態をした歯根にはファイルで除去できない溝が多数存在します。その溝を薬剤を用いて消毒することが根管洗浄です。必要に応じてレーザーで清掃を行うこともございます。

消毒後、新たに感染が生じないようにして薬剤を充填いたします。効果は1週間ほどで現れるため、根管治療は複数回必要となります。根管内の汚染が除去されたことを確認できるまで繰り返します。

十分な殺菌を実施した後、樹脂製材料(ガッタパーチャー)で根管を充填してまいります。

緊密な根管充填が完了すれば、その上に支台築造を実施いたします。ここでも緊密な治療を実施し最終的な補綴物を作製いたします。ここまで精密に治療を実施してもこの補綴物の精度が不良であれば、再度虫歯が発生し、根管治療をして…と悪循環に陥ってしまいます。精度の良い補綴物が重要になってまいります。

歯根の本数によります。根管内の汚染物質が除去されたことを確認するまで行います。

別途補綴物の回数は必要となります。

根管治療は歯を保存するための重要な治療です。当院では精密な診断と丁寧な治療により、可能な限り患者様の歯を長期間保存できるよう努めております。お悩みがございましたら、お気軽に当院までご相談ください。